こんにちは、ベーシストのHaru(@HARU_BASSIS)です。

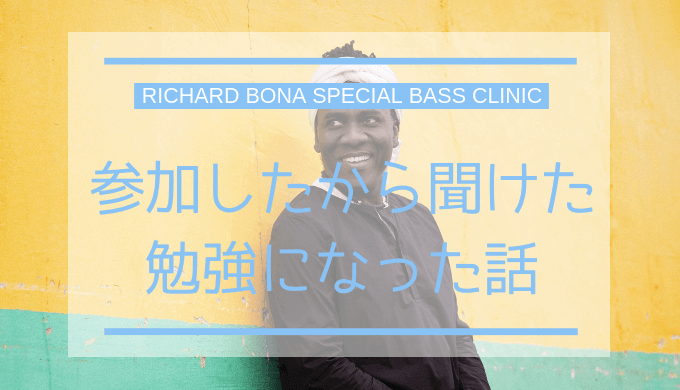

今回は2018年11月11日(日)にブルーノート東京で開催されたリチャードボナのスペシャルベースクリニックに参加してきたので、どんな内容だったのか振り返っていきたいと思います。

ちなみに、同日にあったリチャードボナのライブにも参加してきたので、そちらの情報を知りたい方は下記よりどうぞ!

- リチャードボナがとにかく大好き!という方

- 当日のクリニック内容が知りたいという方

- ベースの練習法や音楽の考え方に悩んでいる方

当日は11月11日ということもあり、世間では「ポッキーの日」などとも呼ばれています。

ですが、ベーシストなら「違うでしょ!」と言いたいですよね。

そうです!11月11日は「ベースの日」です!笑

そんなベースの日という素晴らしい日にブルーノート東京で行われたリチャードボナのスペシャルベースクリニックを振り返って行きましょう~~!

リチャード・ボナとは?どんなベーシスト?

この記事を目にしてくださっている方に知らないという方はいないと思いますが、念の為簡単にご紹介していきたいと思います!

プロフィール

リチャード・ボナ(Richard Bona)は西アフリカのカメルーン出身のジャズ・フュージョンベーシストです。

元々、主楽器はギターでしたが、故郷カメルーンでフュージョンミュージシャンでベーシストの「ジャコ・パストリアス(Jaco Pastorius)」のレコードを聴き衝撃を受け、ベーシストとしての活動をスタートしています。

1990年台前半はパリに渡って音楽教育を受け、地元のジャズ・ミュージシャンとして活動しており、95年にはN.Y.(ニューヨーク)へ拠点を移しジョー・サヴィヌルやパット・メセニーなどといった大物アーティストと共演を果たしております。

また、ソロ・アーティストとしても数多くのベスト・セラーを世に送り出しており、その才能から「ジャコ・パストリアスの再来」や「ポスト・ジャコ・パストリアス」などと言われ、人気を集めています。

これまでにデイヴィッド・サンボーン(David Sanborn)、ジョー・サヴィヌル(Joe Zawinul)、パット・メセニー(Pat Metheny)、ランディ・ブレッカー(Randy Brecker)、マイク・スターン(Mike Stern)、渡辺香津美、渡辺貞夫などといった超一流アーティストと仕事をともにしています。

最近はアフリカン・サウンドとキューバン・サウンドを融合した「マンデカン・クバーノ(RICHARD BONA and Mandekan Cubano)」での活動も多く、自身のルーツを力強く表現しており暖かな歌声と超絶とも言える至高のプレイで人々を魅了しています。

ディスコグラフィ

| タイトル | 発売年 | 注釈 |

|---|---|---|

| Scenes from My Life | 1999 | Columbia/Sony Music |

| Reverence | 2001 | Columbia/Sony Music |

| Munia: The Tale | 2003 | Verve Records/Universal Music Jazz France |

| Tiki | 2005 | EmArcy |

| Bona Makes You Sweat [live] | 2008 | EmArcy |

| Ten Shades of Blues | 2009 | EmArcy |

| Bonafied | 2013 | Universal Jazz France |

おすすめ動画

動画を見てわかると思うのですが、とにかく超絶です!

運指もピッキングも凄い滑らか!

そしてバッキング時の細かいゴーストだったりミュートだったりニュアンスも豊かです。

他にも紹介したい動画がたくさんあるのですが、ここで紹介すると動画だけでとても長い記事になってしまいそうなので、興味を抱いた方はYouTubeなどで見てみて下さい!

リチャードボナのベースクリニック!当日の内容は?

当日のクリニックは予定60分~70分で、リチャードボナ本人による演奏とトークセッション形式で行われました。

- リチャードボナの演奏

- 質問コーナー(トークセッション)

60分という短い時間でぎっしり詰まった内容であり、濃いトークセッションが行われました。

まさかの生い立ちの話やジャコ・パストリアスについての話を聞けるとは思っていなかったので、筆者も歓喜でした!

当日内容を自分になりに解釈してレポートとして綴っているため、筆者のフィルターを挟んでいます。

そこは、ご了承くださいませ!

それでは、以下質問内容とリチャードボナの回答をまとめたのでさっそく見ていきましょう!

質問1「ピッキング位置、アタックの出し方は曲によって使い分けている」

ベーシストであれば、1度は悩んだことがあるのではないでしょうか?

筆者もベース初心者の時はフロントピックアップ付近でばっかり弾いていたので、リアピックアップ付近でピッキングをするようになったときは出音やサウンドが全く違い苦労した思い出があります。

その点、凄く質問者さんの悩んでいることに同感しました。笑

リアになれば、ブリッジに寄っていきますので、弦のテンションも上がっていきます。

もちろん、テンションが硬いということは爪弾いた音の立ち上がりは早くなりますが、爪弾く指の力が必要になります。

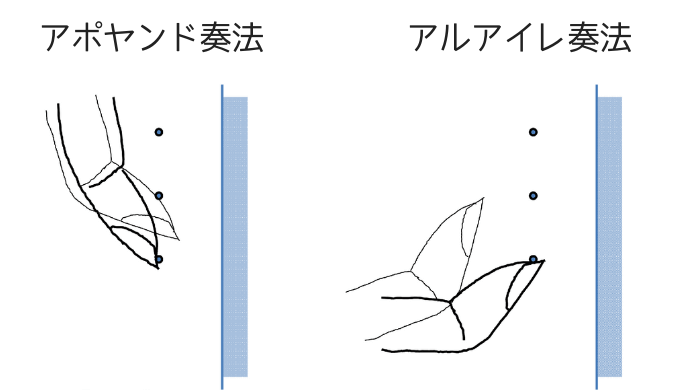

また、リチャードボナが言っていたアタックの出し方というのは、アポヤンド奏法、アルアイレ奏法のことだと思います。

ベースに限らず、弦楽器であれば弦の振幅で出る音が変わります。

横振動と縦振動なんて言われることもありますね!

もちろん、柔らかい音を出したいときのベース、硬い音を出したいときのベースなど使い分けるのも良いと思いますが、1本で様々な音を出せるのはかっこいいですよね。

普段の練習から意識してみると、同じベースでも違った音が出せるようになってくると思います!

リチャードボナも、大げさに指板上でピッキングしたりしていました。

普段の練習から、1つのポジションだけで弾ききるのではなく曲や音楽に合わせてピッキング位置やアタックの仕方を変えてみるようにしてみましょう!

質問2「経済的理由からジャズへ転向し、ベースを始めた」

ある日、街に来たギタリストを見てアコギを始めた。

その後、はじめてみたギターを真似て木から作り、飲み屋で四六時中演奏した。

ある日、友人がジャズクラブを開くから一緒にやらないか?と言われたんだ。

それまではジャズなんて聞いたことなかったけど、1晩の演奏で20ドル(当時やっていた飲み屋の演奏は1ドル)もらえるからといって話を聞きにいくことにした。

友人の家で無数に置かれているLPの中から偶然手にとって聞いたのが「ジャコ・パストリアスの肖像」。

ドナリーを聞いて衝撃を受けたらしい(早送りしてるんじゃないの?といって3回聞いたらしい)

それでも納得できなかったから、「わかった!適当に弾いてるに違いない!」と思いオリジナルのチャーリー・パーカーも聞いた。

聞いて改めてわかったんだ、ジャコ・パストリアスの凄さを。

それからというものの、当時の持ってたギターの弦2本を取っ払い4弦で演奏するようになったよ。

そしてベースを手にしていったのがベースを始めたきっかけだ。

つまり、答えとしては経済的理由からジャズ、ベースにたどり着いたってことだね。

まさか、ベースクリニックでリチャードボナの生い立ちを聞けるとは思っていませんでした!笑

そして、ジャコ・パストリアスの話が聞けたのが凄く嬉しい!!

ジャコ・パストリアスのライブってもう見ることができませんし、影響を受けた第一線のベーシストから話を聞けるのは大変貴重だと思います。

リチャードボナがジャズの世界へ入っていったこと、ベースを始めたきっかけを改めて聞いてとても運命的な生き方をしている人だなと思いました。

少しスピリチュアルな話になってしまいますが、本人も言っていたのが「人間は生まれるときに皆使命を持っている」と言っていました。

ボナ本人も子供の頃から楽器を弾き、見よう見まねでギターを作り、自分で音楽の道に行くことを悟っていたそうです。

結果論になってしまいますが、リチャードボナがここまで有名なミュージシャンになったのも彼が自分の気持ちや使命に従って純粋に生きた証拠だと思います。

奏法や機材の話が多いのかなとも思っていたのですが、生い立ちやベースを選んだきっかけを聞いて、自分の音楽生活を見直すきっかけにもなりましたし、とても刺激を受けました。

こういう話を聞けただけでも、ベースクリニックに参加した意味が凄くあるなと感じています!

質問3「スラップや指弾き、ベースは特に使い分けてはいない」

最初の質問と同様でベーシストなら悩む人も多いのではないだろうか。

弦高が低ければフレットと当たりスラップでいい音がなりやすいと言われている、指弾きでは逆にフレットノイズは必要なく音の明瞭さが求められるのである程度弦高が高い方が望ましいとされている。

リチャードボナの回答ぶりを見ると、本人は特にこだわっている感じがしなかった。笑

確かに弦高に対してこだわりがあるのであれば2本持つのも手だろう。

これは、ベーシストの永遠の課題とも言えるが、自分にとって良いポイント(弦高の高さ)を見つけるしかないだろう。

実際にリチャードボナのベースを見たが、弦高が特別低い感じもしなかったし、どちらかというと少し高めにセッティングされているように感じた。

質問4「いつも新しい刺激を求めて活動している」

音楽って1つ大きな枠組みの中にも様々なジャンルがありますよね。

僕もそうなんですが、Jazzが好きでありながらメタルやジェントなどの重たい音楽が好きだったり、エレクトリックなEDMやハウス・ミュージックが好きだったりもします。

演奏家であれば共感する人もいるかもしれませんが、今日弾きたい音楽がJazzであっても明日はポップスを弾きたいなんて日があるかもしれません。

僕はけっこうそんな感じです。笑

なので、ボナの刺激を求めて活動しているモットーに共感するところが多かったです。

確かに、オーディエンスからすれば、夢のメンバーだったのに・・・!やこのメンバー最高だったのに・・・!って思ってしまうこともあるかもしれません。

同じ曲であってもメンバーが違えばまた曲のノリやサウンドも変わってきます。

リチャードボナ本人も自分の好きな音楽の中で、日々刺激を求めて活動しているのではないでしょうか。

ベースクリニックに参加して勉強になった話

ここからは、リチャードボナのスペシャルベースクリニックに参加して自分なりに為になった話をまとめました。

質問の回答として話していた内容がほとんどですが、要所要所ピックアップしました。

ベース練習だけではなく心構えだったり、モチベーションの維持だったり勉強になることが多かったので、是非チェックしてみてください!

1.ベースが上手くなりたかったらとにかく練習すること!

当日、ベースクリニックというだけあって会場には多くのベーシストが参加されていたことだと思います。

中には趣味で弾く人もいれば、音楽家を目指して頑張っている人もいたでしょう。

そんな我々に向けてリチャードボナは「どうしたらベースが上手くなるのか」について語ってくれました。

答えはとてもシンプルなんですが、「とにかく練習することが大事」と言っていました。

「練習して、練習しれ、練習。反復練習することで上達していく。」と言及していました。

また、新しく始めることは辛抱強くやることが大切とも言っていました。

「指は脳から出される「ベースを弾く」という司令を行っている実行部隊でしかない。」とも言っていました。

この話は繰り返し練習すること、反復練習することで脳からの伝達司令を高めることという風にも解釈できます。

リチャードボナはこのことを赤ちゃんに例えて以下のように説明していました。

この例えと同じようにベースでも上手くなりたい、さらに上手になりたいのであれば辛抱強く反復練習することが大切ということになります。

そうすることで、弾けないものが弾けるようになるし、上達もするだろうということを伝えたかったののだと思います。

2.音の距離感を意識しながら練習してみよう!

リチャードボナと言えば、ご存知のとおり歌いながらベースを弾きまくります。

当日のベースクリニックでも歌いながらベースを弾いており、綺麗な歌声と高速パッセージのベースに圧巻された筆者ですが、これについてもボナ本人が言及していました。

本記事でもご紹介したようにボナは幼少期から音楽と共に生きてきていますが、音の距離感を意識して練習することで自分の中の音感を完全なものにしていったようです。

音の距離感を掴むために歌ったり、鼻歌を歌いながらベースを弾くのはおすすめとのことです。

音のイメージができるようになると、ベースを構えていない寝ていたり横になっているときでも「こんな感じかな~」と言った具合で頭で弾くことができると言っていました。

また、音のイメージができると、不意に流れるラジオの音だったり生活音などの音も理解できるようになるようです。

プレイヤーが何をしているのか、どのようにすれば同じ音を鳴らせるのかが瞬時にわかるそうです。

確かに、スケールやコードを覚えることは大切ですが、ボナのように音感であのレベルまで弾くのはやはり天才的としか思えません。

理論などの勉強も大切ですが、自分が普段から爪弾いている音を意識しながら弾いてみると音感を養う練習になりそうですね!

3.テクニックはオーディエンスに伝わらなければ意味がない!

ベースに限らず音楽を演奏される方なら「テクニックと伝わりやすさのバランス」に皆悩むと思います。

楽器の演奏が上達していくと、弾ける速さやフレーズ、音使いなどできることが増えていくため、作曲やアレンジする際にテクニックによりがちになってしまいます。

ボナは上のように話しており、また「音楽はシェアするもの」「音楽は祝福である」と語っていました。

つまり、伝えたいこと、やりたいことがシェア(伝わらないければ)できなければ音楽ではないと言いたかったのだと思います。

確かに、テクニックによりすぎてリズムを崩しすぎたり音数が多くなるとコード感がなくなったり不協和音になってしまったりします。

自分が奏でる音楽がお客さんに届くように意識すると、聞かせどころとテクニックによるところのメリハリができるかもしれませんね。

以前に僕自身も現場で活躍する先輩ベーシストから「音楽は引き算が大事」と教えられたことがあります。

ボナが言っている「テクニックと伝わりやすさのバランス」と似ている箇所があるなと感じました。

テクニックは足しすぎても良くないし引きすぎても良くない、音を詰め込むことは足すだけなので簡単にできますが引き算は中々難しいです。

本当に音選びやセンスが出てくるなと思っています。

もちろんジャンルにより違ってはきますが、基本的には音作りも同様で「低音が足りないからといってベースを足しすぎる」と音に締まりがなくなってしまいます。

ベースを足しすぎるのではなく、トレブルやミドルなどを削ってベースを目立たせてあげるのも引き算だと思います!

4.様々な音楽やプレイヤーをMIXして徐々に自分の核を作っていった

ボナはクリニックの中で影響を受けたと公言しているジャコについて語るシーンがあったのですが、その話の中で「色々な音楽、プレイヤーをMIXして徐々に自分を作っていった」と言っている場面がありました。

じゃあ、あの速さのフレーズや音楽を3本の指でやったらどうなるんだろう?と考えた。

上で語っているように、影響を受けたジャコの音楽を自分の中で消化し、さらに次の一歩を考えています。

そこで考えついたのが「3フィンガー奏法」だったようです。

指順は「人⇒中⇒薬」「薬⇒中⇒人」どちらでも良いそうで、自分にとって弾きやすい、演奏しやすい方をおすすめしていました。

このように、新しい奏法を思いついては実践し自分の中に取り込んでいったみたいです。

さらに、3フィンガーでは留まらず「4本でやるには?」と考えたときもあったそうです。

そこで自分が思いついたのは「左タッピング+3フィンガー」だ。

4フィンガーをする人の中には親指を使う人もいるでしょうし、小指を使って4連符も弾く人もいるでしょう。

むしろ、4フィンガーと言えば3フィンガーで使われる人、中、薬指の他に親指を使うか小指を使うのがメジャーな考え方だったので「左タッピング+3フィンガー」で4連符を弾く発想はとても新鮮でした。

指(ピッキング)のトレーニングはベースを持っていないところでも可能なので「電車」や「バス」など、場所を問わずに練習することをおすすめしていました。

さすがに外で3フィンガーや4フィンガーのピッキング練習を膝の上や机の上で練習していたら、見る人によっては変な目で見られるかもしれませんが、貪欲に練習していく姿勢は確かに大切ですね!笑

また、その他にもボナが幼少期に演奏していたバラフォン(アフリカの民族楽器)からヒントを得た奏法もあるようです。

バラフォン(アフリカの民族楽器)は2本のスティックを使用して演奏するのですが、この2本のスティックを親指と人差し指の2指に置き換えて考え、バラフォン(アフリカの民族楽器)で演奏するようなメロディーやハーモニーあふれるフレーズをベースで弾くらしいです。

クリニックでも実演しており、さらに足でリズムをとり歌もうたって1人オーケストラをしていました。笑

色々な奏法、アイデアを閃き、ベースを通して落とし込んでいっている姿はまさに多彩でアイデアマン、とてもクリエイティブな方だと改めて感じました!

まとめ

いかがでしたか?

今回は2018年11月11日(日)にブルーノート東京で開催されたリチャードボナのスペシャルベースクリニックのレポートを書かせていただきました。

実際に僕もクリニックに参加してみて直接弾いている姿やバイオグラフィについて語っている姿を見て刺激を受けました。

今回のまとめですが、特に大事だと感じた部分を抜粋しました!

- ピッキング位置やアタックは曲や演奏する音楽によって使い分けをしている

- スラップや指弾き、タッピングで特にベースを使いわけていない(メインベースのみ)

- ベースの上達は練習あるのみ!とにかく反復練習を重ねることが大事

- 音の距離感を意識しながら練習すればイメージ通りに弾けるようになる

- 時には引き算も大事でテクニックはオーディエンスに伝わってこそのもの

以上が今回のまとめになります。

今回のリチャードボナのスペシャルベースクリニックは応募者も多数いたようで抽選による参加だったので、当日惜しくも参加できなかった人もいるでしょう。

是非、今回の詳細レポートがそのような方々の役に立てばと思います!

本記事を読んで、エレキベースに対するモチベーションの向上やリチャードボナを好きになるきっかけになっていただければ幸いです。